Heinrich Heine im Kampf um das freie Wort: War Heine auch „Charlie“?

„Gebt mir ein edles, weites Feld, dass ich bequem verbluten kann“

Im Angesicht von den Anschlägen in Paris ist die Frage nach freier Meinungsäußerung in demokratischen Strukturen wieder brandaktuell geworden. Schaut man in die Vergangenheit, gab es immer Menschen, denen ihr Recht auf das Kundtun liberaler Gedanken verwehrt blieb. Wie die Unterstützer von Charlie Hebdo haben auch viele von ihnen sich nicht mundtot machen lassen, sondern sind mit erhobener Feder in den Kampf um ihre Freiheit getreten. Ein berühmter Vertreter des 19. Jahrhunderts dieser Spezies der liberalen Wortverfechter ist der Poet und Journalist Heinrich Heine, der mit seiner dichterischen Schlacht für eine freie Presse Vorurteile überwunden und die Menschen unterschiedlicher Herkunft einander nähergebracht hat. Er ist in seiner aufklärenden Funktion nicht nur als Begründer des modernen Journalismus‘ anzusehen, sondern hat durch seine Schriften auch maßgeblich zur Annäherung der Völker und damit zum europäischen Einigungsprozess beigetragen.

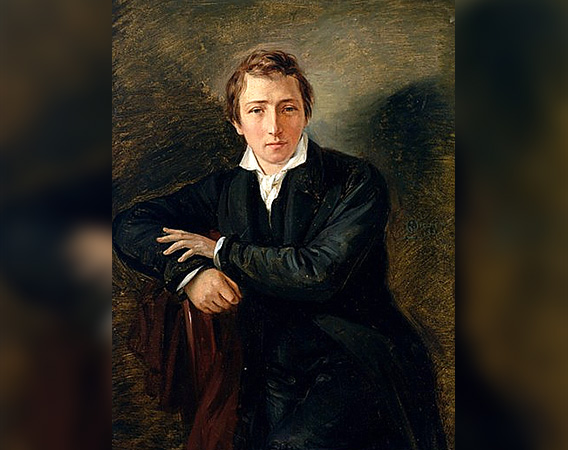

Heinrich Heine (Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim, 1831)

Ein bisschen europäische Geschichte

Heinrich Heine wurde am 13. Dezember 1797 und damit in einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche geboren. Die Nachwirkungen des Ausbruchs der französischen Revolution mit dem Sturm auf die Bastille im Jahre 1789 manifestierten sich zunächst in dem Zerfall der feudalen Herrschaftsordnung in Deutschland sowie in der Besetzung deutscher Gebiete durch Napoléon Bonaparte. Das Ende der Befreiungskriege (1813-1815) mit der Schlacht bei Waterloo 1815, die den Sieg über den französischen Kaiser Napoléon markierte und somit die Vormachtstellung Frankreichs abschwächte, führte auf dem Wiener Kongress (1814/1815) zu einer Neuordnung Europas unter Clemens Fürst von Metternich. In diesem Zusammenhang standen die Wiederherstellung der politischen Ordnung von 1792 und damit die Rückkehr zum feudalen Herrschaftssystem an erster Stelle. Eine gemeinsame europäische Politik der Fürsten sollte dazu dienen, revolutionäre Strömungen zu unterbinden und gemeinschaftlich zu bekämpfen. Die Heilige Allianz, ein Zusammenschluss aus Österreich, Preußen, Russland und Frankreich, verkörperte symbolhaft die restaurative Politik. Diese Staaten schlossen einen solidarischen Pakt untereinander, der von monarchischen Strukturen geprägt war und seine Legitimität durch christliche Glaubenssätze erhielt. Die Großmächte schufen somit einen gesamteuropäischen Schutzwall gegen revolutionäre Strömungen und Kriege und hofften, so die Stabilität der einzelnen Staaten zu bewahren. In diesem Sinne bestimmte die aristokratische Gesellschaft wieder die politische Ordnung.

Die Beschlüsse des Wiener Kongress‘ beeinflussten maßgeblich die Aufteilung des deutschen Gebiets: 35 Fürstenstaaten und vier freie Städte schlossen sich unter österreichischer Leitung zu einem Deutschen Bund, einer Mischform aus Staatenbund und Bundesstaat, zusammen. Durch die Aufteilung der deutschen Territorien konnte eine politische Ordnung wiederhergestellt werden, die jedoch keine Beteiligung der breiten Bevölkerung am politischen Geschehen vorsah und gegen Aktivisten vorging, die sich für die Erstellung einer Verfassung, politische Mitbestimmung und ein einheitliches Deutschland einsetzten. Dies hatte zur Folge, dass sich die Spannungen zwischen Gesellschaft und Staat verschärften. Die daraus entstandenen aufständischen Gärungen lösten zunächst eine Revolutionswelle Anfang der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts aus und gipfelten dann schließlich in der Märzrevolution von 1848.

Frankreich schützt, Deutschland zensiert

Während die Verfassungsstaaten England und Frankreich noch politische Reformen gewährten, unterdrückten Russland, Preußen und Österreich etwaige aufkeimende revolutionäre Strömungen. Die Charte Constitutionelle in Frankreich sicherte beispielsweise die Glaubens- und Pressefreiheit sowie die Gleichheit vor dem Gesetz und schützte vor willkürlichen Verhaftungen. Im Deutschen Bund hingegen bestand die innenpolitische Hauptaufgabe im Vormärz (die Zeit VOR der MÄRZrevolution) darin, das Pressewesen, das Parlament und die Parteien zu kontrollieren. Die Zensur regulierte die Veröffentlichung von Schrifterzeugnissen. Pressefreiheit stand stellvertretend für Meinungsfreiheit und die Möglichkeit der politischen Mitbestimmung. Sie war die Waffe, derer sich die Freiheitskämpfer im Aufstand gegen die Aristokratie im mehr oder weniger eingeschränkten Maße bedienen konnten.

Heine sah es in diesem Zusammenhang als seine große Aufgabe, sich dem publizistischen Freiheitskampf zu verschreiben. Er wollte aufklären und durch die Schaffung einer Öffentlichkeit einen Emanzipationsprozess der Bevölkerung vorantreiben. Mit seiner Feder als Schwert zog er ins Feld.

In seinem Gedicht Anno 1829 formuliert Heine den Wunsch, seinem Vaterland zu entfliehen. Er fühlt sich durch die biedermeierlichen Verhältnisse in Deutschland eingeengt und kritisiert die Handlungsstarre und Angepasstheit der deutschen Bürger. Frankreich schien für Heine zunächst ein geeigneter Nährboden für das von ihm zu Papier gebrachte liberale Gedankengut zu sein. Der zum Christentum übergetretene Jude definierte eine ganz neue Art der Religion für sich selbst, einen Glauben an die Freiheit. Heines Ansicht nach sollte diese Idee der Freiheit eine Leitfunktion im Gedankengut seiner Generation übernehmen. Er versuchte, diese Idee in seinen Texten zu vermitteln. Beim Streben nach liberalen Strukturen spielte Frankreich für den Dichter eine Vorreiterrolle. So formulierte er bereits in seinen 1828 veröffentlichten Englischen Fragmenten: „die Freiheit ist eine neue Religion, die Religion unserer Zeit. […] Die Franzosen sind aber das auserlesene Volk der neuen Religion, in ihrer Sprache sind die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Jerusalem, und der Rhein ist der Jordan, der das geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande der Philister.“

So verließ Heine Deutschland 1831, um nach Paris zu pilgern. Dort glaubte er, sich frei entfalten zu können – dichterisch, journalistisch und somit auch politisch.

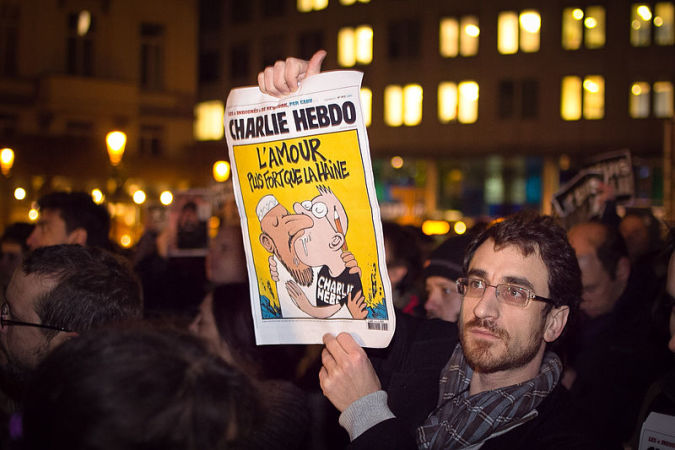

Ob Heine auch auf der Straße gestanden hätte? (Copyright: Valentina Calà, Creative Commons 2.0)

Ein Dichter auf Friedensmission

Heine selbst sah sich in der Rolle als Schriftsteller und Berichterstatter als Vermittler zwischen den Nationen, in erster Linie zwischen Deutschland und Frankreich, und als Vermittler aktueller gesellschaftlicher und politischer Ereignisse. Darüber hinaus versuchte er eine Annäherung des deutschen und des französischen Volks herbeizuführen: „Ich werde alles Mögliche tun, um den Franzosen das geistige Leben Deutschlands bekannt zu machen; dieses ist jetzt meine Lebensaufgabe, und ich habe vielleicht die pazifike Mission, die Völker einander näher zu bringen.“, verkündete der Dichter. Diese Friedensmission – wie er es nannte – kann zugleich als wichtiger Grundstein der Gründung einer toleranten europäischen Gemeinschaft angesehen werden.

Die Werke Französische Zustände (1831/32), De l’Allemagne (1835) und Über die französische Bühne (1837) geben Zeugnis von Heines deutsch-französischer Vermittlerrolle. Hier stellt er Vorurteile gegenüber der jeweiligen Nation richtig, ruft die Völker zu mehr Toleranz auf und kritisiert soziale und politische Verhältnisse.

Sein zunächst frei gewähltes Exil ermöglichte es ihm zur Regierungszeit des Bürgerkönigs Louis-Philippe, uneingeschränkt Texte, zumindest auf französischer Seite, zu veröffentlichen. Dies wäre ihm in seiner von der Zensur geprägten Heimat Deutschland nicht möglich gewesen. Neben den Zensurmaßnahmen in Deutschland erschwerte das Publikationsverbot vom 10. Dezember 1835, das gegen Heine und einige andere Schriftsteller von der preußischen Regierung verhängt wurde, die Arbeit des Schriftstellers. Obwohl der Dichter zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Jahren in Frankreich lebte, war auch Heine von diesem Verbot direkt betroffen. Als Vermittler zwischen Deutschland und Frankreich auf philosophischer, geistesgeschichtlicher und literarischer Ebene veröffentlichte Heine seine Schriften nämlich immer noch in Deutschland. Heines Publikationen in den Deutsch-französischen Jahrbüchern sowie seine Mitarbeit bei der freiheitsgesinnten Zeitschrift Vorwärts! führten sogar dazu, dass gegen ihn 1845 Haftbefehl erlassen und sein zunächst mehr oder weniger selbst gewähltes Exil zu einem erzwungenen wurde. Der heimatverbundene Dichter litt sehr unter diesem Urteil. In seinem Gedicht Anno 1839 bekundet er seine Vaterlandsliebe und zeigt sich von den wahren politischen Umständen in Frankreich enttäuscht. Auch hier herrschten in Wirklichkeit das Volk unterdrückende aristokratische Strukturen unter dem Deckmantel einer in Ansätzen vermeintlich demokratischen Regierung vor.

Mit seinen Aufklärungsversuchen innerhalb der Berichterstattung für die Augsburger Allgemeine Zeitung, den Französischen Zuständen, begründete Heine den modernen politischen Journalismus und manifestierte zugleich eine Geschichtsschreibung seiner Gegenwart. Indem Heine die Mächtigen beschrieb, beherrschte er sie.

Metaphern gegen Machthaber

Heines Schreibstil wurde zu Vor- und Leitbild einer Generation junger Schriftsteller und prägt bis heute journalistische Textformen wie den Kommentar, die Glosse und das Portrait. Die Vielseitigkeit seines Stils hat der Dichter unter anderem der „Notwendigkeit, die Kritik an den politischen, gesellschaftlichen und sozialen Umständen der Gegenwart in ein vielschichtiges-komplexes Bild zu kleiden“ (Sikander Singh: Einführung in das Werk Heinrich Heines), zu verdanken. Durch die Umstände der Zensur war der Dichter dazu gezwungen, das Stilmittel der Mehrdeutigkeit zum Beispiel in Form von Ironie zu verwenden. Dadurch gelang es Heine trotz der Zensur am politischen Diskurs seiner Zeit teilzunehmen und diesen gleichzeitig anzuregen, da er die Rezipienten zum Nachdenken aufforderte. Diese Anpassung Heines an die Zensur hat Heines Stil geprägt und ist zu einem Teil seiner schriftstellerischen Identität geworden. Er instrumentalisierte die Sprache, um seine Gedanken zu transportieren. Besonders eindrucksvoll gelingt ihm dies im sechsten Artikel der Französischen Zustände, in dem er mit Hilfe der Metapher der damals in Paris wütenden Choleraepidemie die politischen Missstände kritisiert. Erst durch die Entschlüsselung des doppeldeutigen Schreibstils des Dichters kristallisiert sich die eigentliche Aussage des Textes heraus. Es ist das Abbild der Marianne – die Inkarnation der Freiheit – welches hier durch den Dreck gezogen wird. Die Frau, die einst ihre nährende Brust dem freiheitshungrigen französischen Volke geboten hat, wird bei Heine zur Schlächterin eines ganzen Volkes. Der Wunsch eines freien Europas – fest verwurzelt im französischen Geist und angeführt durch die französische Politik – wird hier zerschlagen. Was bleibt ist Desillusion.

Eugène Delacroix: La Liberté guidant le peuple

Ich denke, dass uns der Journalist Heinrich Heine in einer Zeit, in der wir manchmal gezwungen sind, die Scherben der freien Meinungsäußerung vom Boden zu klauben, als Vorbild im Kampf um demokratische Strukturen dienen kann. Um das Ziel einer Freiheit der Völker zu erreichen, musste er einen Teil seiner persönlichen Freiheit aufgeben. Er hat sich ganz der Schlacht der Worte verschrieben und vielleicht gilt – gerade in Anbetracht aktueller Ereignisse wie dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo – Heines folgende Aussage umso mehr: „Es ist die Zeit des Ideenkampfes, und Journale sind unsre Festungen.“

Hoffnung verheißend ist in jedem Fall, dass die Pressefreiheit 1848 mit dem Ende der Märzrevolution, zu dessen Entstehung Heines Schriften ebenfalls ihren Beitrag geleistet haben, proklamiert wurde. Ein Lichtblick im Dunkel des freien Meinungshorizontes.

Janin und Heinrichs Erben einen Gefallen tun: Jetzt einkaufen gehen!

- Pièles: Deformation in einer lila-pinken Welt - Juni 2, 2017

- Juste la fin du monde: Wenn Worte in Worten untergehen - November 20, 2016

- Joy: Mit Mopp zu Millionen - Dezember 31, 2015

- You Want What You Don’t Want: Taxi auf der Überholspur - November 6, 2015

- Alexis: Wonderful Words … and melodies - August 12, 2015

- Die Lügen der Sieger: Kino, das man sich sparen kann - Juni 12, 2015